EU blockiert UN-Abkommen

Die UN verhandelt über ein Abkommen für die menschenrechtliche Regulierung der Wirtschaft. Doch die EU blockiert das mit Verfahrensfragen.

Frei zugängliche Notausgänge und Schutzkleidung für Arbeiten mit gefährlichen Substanzen sind nur zwei Beispiele für die Umsetzung von Menschenrechten in Unternehmen. Und zwei Beispiele für Standards, die immer wieder missachtet werden, was aber in der globalisierten Wirtschaft nur schwer zu ahnden ist.

Deshalb verhandeln die Vereinten Nationen (UN) derzeit wieder über ein völkerrechtliches Abkommen, das Staaten dazu verpflichten soll, die Menschenrechte entlang internationaler Lieferketten gesetzlich zu schützen. Bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf will die EU den Verhandlungsprozess am Freitag allerdings mit formalen Einwänden zumindest zum Stocken bringen.

Verhandelt wird in der „Offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrates zur Verhandlung eines Abkommens über verbindliche Menschenrechtsnormen für Unternehmen“. Der Menschenrechtsrat der UN etablierte sie 2014 gegen die Stimmen Deutschlands und anderer nördlicher Industriestaaten. Seitdem gab es drei Verhandlungsrunden, am 15. Oktober soll die vierte beginnen.

Einige EU-Staaten stören sich am Vorsitz Ecuadors. Das Land hatte gemeinsam mit Südafrika den Prozess angestoßen. In seinem ersten, von Menschenrechtsverbänden gelobten Entwurf für ein Abkommen hatte Ecuador einen Internationalen Gerichtshof und harte Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen. Seine Gegenspieler kritisierten das.

Formale Fehler

Bei der aktuellen Sitzung wollen die EU-VertreterInnen nun ein Statement vorlegen, in dem sie der Offenen Arbeitsgruppe vorwerfen, in den bisherigen Runden formale Fehler begangen zu haben. Unter anderem müssten die Vorsitzenden der Gremien laut den Verfahrensregeln für Hauptausschüsse der UN-Vollversammlung in New York in geheimer Abstimmung gewählt werden.

Der ecuadorianische Botschafter sei aber bisher stets per Akklamation zum Vorsitzenden bestimmt worden. Das gilt allerdings durchaus als zulässig, wenn die Mitgliedstaaten des jeweiligen Gremiums nicht auf einer geheimen Wahl bestehen.

Zudem behaupten die VertreterInnen der EU, das Verhandlungsmandat der Arbeitsgruppe müsse vom Menschenrechtsrat überprüft und erneuert werden. Dieser Vorwurf ist nicht neu, bereits 2017 waren Deutschland und andere EU-Staaten mit dem Versuch gescheitert, das Mandat auf diese Weise zu verändern und aufzuweichen.

Unverständliches Vorgehen der EU

Dass die deutsche Bundesregierung treibende Kraft bei dem Versuch ist, den Prozess über die EU ins Wanken zu bringen, bestätigten UN-Diplomaten anderer EU-Staaten der taz.

Die Treaty Alliance, eine Koalition internationaler Nichtregierungsorganisationen für ein UN-Abkommen mit möglichst verbindlichen Menschenrechtsnormen, findet das Vorgehen der EU unverständlich. Schließlich habe der ecuadorianische Vorsitzende in seinem inzwischen vorgelegten zweiten Entwurf zahlreiche Änderungswünsche aufgenommen.

Er enthält keine direkten Verpflichtungen mehr für Unternehmen, sondern nur noch für Staaten. Und er signalisiert Flexibilität bei Strafen und Sanktionen. Von einem Internationalen Gerichtshof ist keine Rede mehr.

________________________________________________________________

.... aus den Lerser*innen-Debatten:

Meiner Meinung nach einer der Gründe für den Rechtsruck und wachsenden Zulauf der AfD ist die unverändert schlechte Behandlung des sog. einfachen Arbeiters (bzw. der Arbeiterin) durch die unsichere Situation in Zeitarbeit.

Wenn in Produktionsstätten der Großteil der Angestellten in Zeitarbeit tätig sind und somit von einem auf den nächsten Tag "gekündigt" werden können, führt das in Verbindung mit der Schwemme an größtenteils schlecht deutsch verstehender Zuwanderer, zu einem Gefühl der Benachteiligung bzw. Ignoranz durch die Politik.............

...... Die geplanten Neuerungen wären alleine schon im Sinne einer (zumindest ansatzweisen) Regulierung der weltweiten Migrationsströme dringend nötig. Wenn die deutsche Politik sie trotzdem nicht unterstützt, dann weil sie vor den Chefs der großen deutschen Unternehmen noch immer viel mehr Angst hat, als vor AfD und Pegida zusammen.

Deutsche Konzerne profitieren von miesen Arbeitsbedingungen in „Entwicklungs-Ländern“ gleich dreifach. Erstens dadurch, dass sie konkurrenzlos billig produzieren lassen können, wenn sie weder Sozial- noch Umwelt-Standards einhalten müssen. Sie können, zweitens ihr größeres (in Europa geerntetes) Know-how voll ausspielen den einheimischen Betriebe gegenüber. Außerdem können sie deutsche Beschäftigte und damit „die Politik“, die sich ja wählen lassen will, erpressen.

Würden international einheitliche Standards gelten, hätten große deutsche Unternehmen vielleicht bald viel weniger Macht als heute noch. Ihre Bereitschaft zu Unmenschlichkeit würde schlicht nicht mehr so sehr honoriert. Sie müssten statt dessen wieder mit Qualität punkten. Davor haben sie offenbar große Angst. Sparen soll ja schließlich Trumpf bleiben in Deutschland.

Müssten im Ausland die selben Standards eingehalten werden wie in Deutschland, würde der Standort Deutschland wieder attraktiver. Die im Schnitt schlechtere Ausbildung der Arbeiter in Billiglohn-Ländern, die schwächere Logistik dieser Staaten u.ä. Nachteile würden dann mehr ins Gewicht fallen. Deutsche Unternehmen könnten deutschen Gewerkschaften und Politikern gegenüber nicht mehr so leicht damit drohen, die Produktion ins Ausland zu verlagern.

Für deutsche Politiker gibt es eigentlich nur einen einzigen Haken: Sie könnten sich womöglich künftig nicht mehr als Vertreter einer Wirtschafts-Weltmeister-Nation hofieren lassen und würden auf Normalmaß geschrumpft. Offenbar keine besonders rosigen Aussichten...

|

|

JEFTA: Abgekartetes Spiel zwischen Konzernlobbyisten und EU-Kommission

Bei vielen Handelsabkommen geht es eigentlich nicht um Handel – sondern um Privilegien für multinationale Konzerne. Das ist auch beim geplanten JEFTA-Abkommen so, wie neue Einblicke in die Geheimverhandlungen zwischen der EU und Japan belegen. Unsere Partnerorganisation Corporate Europe Observatory (CEO) hat gemeinsam mit der Arbeiterkammer Österreich den Lobbyeinfluss auf die JEFTA-Verhandlungen zwischen Januar 2014 und Januar 2017 untersucht.

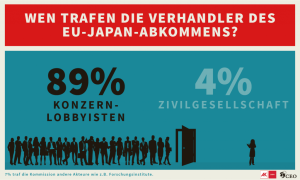

JEFTA wie TTIP: Lobbytreffen fast ausschließlich mit Großkonzernen

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: 89 Prozent der Treffen fanden mit Lobbyisten der Großkonzerne statt, kleine und mittlere Unternehmen sowie Gewerkschaften spielten überhaupt keine Rolle. Die Zivilgesellschaft hatte gerade mal einen Anteil von vier Prozent an den Treffen. Die übrigen sieben Prozent fanden mit öffentlichen Institutionen und Think Tanks statt. Die EU-Kommission und Konzernlobbyisten machen JEFTA also weitgehend unter sich aus – so wie es beim TTIP-Handelsabkommen mit den USA auch schon war. Daran hat auch die Kritik an der EU-Handelspolitik in den letzten Jahren nichts geändert.

Wen traf die EU-Kommission zu JEFTA?

Von den 213 Treffen mit Lobbyisten zwischen Januar 2014 und Januar 2017 fanden 190 mit Vertretern von großen Konzernen hinter verschlossenen Türen statt. Das zeigen Auswertungen von internen Dokumenten der EU-Kommission, die auf Basis von Informationsfreiheitsgesetzanfragen von CEO erlangt wurden. Ganze sechs Treffen hatte etwa der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit der Handelsdirektion, vier Treffen die Deutsche Post.

Welche Sektoren dominieren?

Ähnlich wie bei den TTIP-Verhandlungen spielen sektorenübergreifende Verbände, wie der größte europäische Arbeitgeberverband BusinessEurope, die bedeutendste Rolle beim Lobbying zu JEFTA. Danach folgen die weltweit agierenden Argar- und Lebensmittelkonzerne, darunter der Verband der europäischen Weinanbauer -und Händler Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV). Es folgt die Automobilindustrie mit ihrem europäischen Dachverband ACEA (sechs Treffen) oder dem US-Autobauer Ford (fünf Treffen).

Die-Top Lobbyakteure bei JEFTA

Zu den Top-Lobbyakteuren gehören BusinessEurope als größter Verband europäischer Großunternehmen, der vergleichbar ist mit dem BDI auf deutscher Ebene. Es folgen der Dienstleistungsverband ESF, der Unternehmen wie die Deutsche Bank oder KPMG vertritt, und danach der oben bereits erwähnte Weinanbauerverband CEEV mit Mitgliedsunternehmen, wie Martini, Bacardi oder Freixenet. Platz 4 und 5 und belegen die Automobilindustrie (ACEA) und der BDI.

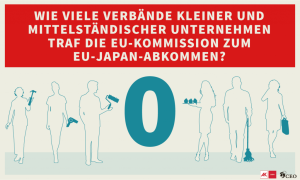

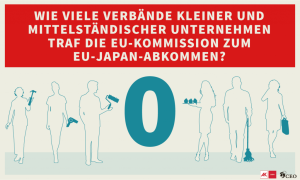

Kein Treffen mit Verbänden kleiner und mittelständischer Unternehmen

Nur ganze neun mal traf sich die EU-Kommission mit der Zivilgesellschaft, also mit Verbraucherschutz- und Umweltorganisationen. Hinzu kommt, dass es die Kommission sich kein mal mit Vertretern kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) zu JEFTA traf. Und das, obwohl Handelskommissarin Malmström stets behauptet, sie nähme insbesondere die Interessen der KMUs in den Blick.

Ergebnisse decken sich mit Zahlen zu Gesamtlobbying

Das Machtungleichgewicht zwischen Großkonzernen und allen anderen Akteuren (kleinen und mittelständischen Unternehmen, Gewerkschaften, Zivilgesellschaft) zeigt sich nicht nur bei JEFTA. Auch unsere Auswertung aller Lobbytreffen des Kabinetts der Handelsdirektion zwischen Dezember 2014 und Januar 2018 spiegelt diese ungleichen Kräfteverhältnisse wider. 481 von 555 Treffen – also rund 87 Prozent – fanden mit Unternehmensvertretern statt, nur 48 (neun Prozent) mit der Zivilgesellschaft.

Zwischen Dezember 2014 und Januar 2018 fand ein Großteil der Treffen der Handelsdirektion mit Konzernlobbyisten statt.

Jetzt Druck machen für einen Kurswechsel in der Handelspolitik

Die Mischung aus einseitigem Lobbyeinfluss von Konzernen, Geheimniskrämerei bei den Verhandlungen und umstrittenen Themen wie Konzernklagerechten und regulatorischer Kooperation ist inakzeptabel. Wir fordern von den Bundestagsabgeordneten, dass sie sich bei JEFTA und darüber hinaus für einen grundlegenden Kurswechsel in der Handelspolitik einsetzen. Im Mittelpunkt der Politik sollten Menschen stehen, keine Konzerne.

Jetzt für einen Kurswechsel in der Handelspolitik unterzeichnen

Weitere Infos:

Auswertungen von Corporate Europe Observatory (CEO) und der Arbeiterkammer Wien.

Donald Trumps Protektionismus:

https://www.lobbycontrol.de/2018/01/ein-jahr-trump-von-wegen-protektionismus/

Die demokratische Alternative

Wie bilanzieren Sie die Aktionskonferenz vom Wochenende und den Stand der Bewegung?

Die Beteiligung übertraf unsere Erwartungen. In der Öffentlichkeit finden wir breite Zustimmung. Nur eine kleine Minderheit will noch mehr Globalisierung in der Landwirtschaft, noch mehr Ungleichheit, noch mehr Abbau von Arbeitnehmerrechten. Der Druck für eine neue Wirtschafts- und Außenwirtschaftspolitik ist da.

2016 gingen Hunderttausende gegen Freihandelsabkommen auf die Straße. Zuletzt entstand der Eindruck, US-Präsident Donald Trump habe TTIP gestoppt.

Der Eindruck trügt. Unser Druck hat längst vor Trumps Ankündigung bewirkt, dass sich am Verhandlungstisch nichts mehr bewegte. Die von den USA und der EU geplanten Deals etwa bei Lebensmittelstandards oder Schiedsgerichten kamen nicht zustande. Der Prozess ist faktisch gescheitert, übrigens auch in den USA. Dort ging es nicht um Chlorhühnchen, sondern um die unpopuläre Öffnung der öffentlichen Beschaffung für europäische Konzerne. Das CETA-Abkommen mit Kanada hängt aber noch in der Luft. Wird in einem einzigen EU-Mitgliedsstaat die Ratifizierung gestoppt, so ist das ganze Projekt geplatzt.

Was wollen Sie mit dem Aktionstag gegen CETA am 29. September erreichen?

Wir haben Verfassungsklagen eingereicht. Sollte das Bundesverfassungsgericht CETA für rechtmäßig erklären, steht die Ratifizierung in Bundestag und Bundestag an. Wir werden wohl CETA im Bundestag nicht verhindern können, aber im Bundesrat hat die Große Koalition keine Mehrheit. Hier können Länder, in denen Grüne und LINKE mitregieren, in der Summe CETA per Nein oder Enthaltung blockieren. Darauf arbeiten wir hin. Im Oktober wird in Bayern und Hessen gewählt. Hessen ist schwarz-grün regiert. In Bayern wird die CSU wohl bald einen Koalitionspartner suchen müssen.

Die LINKE regiert in Berlin, Brandenburg und Thüringen mit. Wie ist dort die Resonanz?

In Berlin ist die Resonanz am stärksten, dort ist die Zivilgesellschaft etwas aktiver als in Brandenburg oder Thüringen. Noch spannender ist das Abstimmungsverhalten der Grünen. Die von ihnen getragenen Regierungen in Baden-Württemberg und Hamburg sind bisher eher auf Pro-CETA-Kurs. Das wollen wir ändern.

Angesichts der öffentlichen Debatte könnte man derzeit meinen, dass die Welt nur vor der Alternative Protektionismus oder neoliberaler Freihandel stünde.

Das ist eine Scheinalternative. Auch Trump ist kein Protektionist. Er will mehr exportieren und verlangt von Europa niedrigere Einfuhrzölle. Ihm stößt auf, dass Deutschland große Handelsbilanzüberschüsse mit den USA hat. Dass hätte er gerne andersrum. Daher sein »America first«. Die deutsche Handelspolitik lautet unausgesprochen »Germany first«.

Deutsche Konzerne mit ihrer Exportoffensive werden nicht freiwillig auf ein nachhaltiges Wirtschaften umsteigen. Wie wollen Sie Ihre Ziele durchsetzen?

Indem wir der Politik klarmachen, dass sie Wählerstimmen verlieren, wenn sie weiterhin Politik für Konzerne und gegen die Mehrheit der Menschen machen. Wir sind doch nicht dazu da, in alle Welt Fleisch zu exportieren und dazu aus Südamerika große Mengen Soja zu importieren. Das dient einzig und allein dem Profit weniger.

2019 wird ein neues EU-Parlament gewählt. Wollen Sie in den Wahlkampf eingreifen?

Das EU-Parlament hat bisher relativ kritiklos die Freihandelsabkommen von Regierungen und EU-Kommission abgenickt. Wir verlangen von den Kandidaten ein klares Bekenntnis gegen diese neoliberale Handelspolitik.

Neben CETA sind derzeit aber noch andere Freihandelsabkommen geplant.

Die sind ähnlich gestrickt. Die Afrika-Abkommen werden derzeit übrigens von den Afrikanern aufgehalten, weil Nigeria und Tansania sie nicht ratifizieren wollen. Das EU-Japan-Abkommen (JEFTA) ist genauso schädlich wie CETA. Und viele andere Abkommen befinden sich in der Pipeline - etwa mit Südamerika, Tunesien, Marokko, den Philippinen, Indonesien, Indien, Australien oder Neuseeland.

Wie sehen Sie die aktuellen Debatten über Migration und Asyl?

Handelspolitik ist eine wesentliche Migrationsursache. Besonders in Afrika zerstören europäische Agrarexporte die Existenzgrundlage von Kleinbauern, die dann notgedrungen woanders eine neue wirtschaftliche Grundlage suchen. Deshalb muss diese Agrarpolitik aufhören. Es kann nicht sein, dass sich unsere Regierung von früh bis spät über Flüchtlinge unterhält, aber nicht willens ist, die Fluchtursachen abzustellen, auf die sie direkten Einfluss hat - vor allem die Agrarexportpolitik.

Könnte Ihr Engagement den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nehmen?

Absolut. Wir stehen für die demokratische Alternative zum Neoliberalismus. Die Rechtspopulisten stehen für die undemokratische Alternative. Es ist kein Zufall, dass die rechte FPÖ in Österreich 2017 im Wahlkampf versprach, CETA zu stoppen. Und jetzt hat sie es als Regierungspartei in der Koalition durchgewunken. Glaubwürdigkeit sieht anders aus.

Welche Handelspolitik wäre aus Ihrer Sicht gerecht?

In Wirklichkeit ist die Globalisierung zu weit gegangen. Wir brauchen eine neue Balance zwischen regionalen und globalen Märkten.....